Museum Петрографический музей

- Download the applinks

- iOS

- Android

- Windows Phone

Museum info

About the museum

https://spbu.ru/universitet/ekspozicii-i-kollekcii-spbgu

Петрография это раздел петрологии, науки о горных породах, их составе, структуре, свойствах и происхождении. Из горных пород состоит земная кора - оболочка, в которой протекает большинство геологических процессов, непосредственно влияющих на жизнь людей.

Формирование и развитие российской петрографической школы началось в Санкт-Петербургском Императорском университете в 70-е годы XIX века. На кафедре геологии физико-математического факультета, организованной профессором А. А. Иностранцевым в 1873 г., был создан Геологический кабинет — прообраз современных Палеонтологического и Петрографического музеев.

Систематические, тематические и учебные коллекции музея насчитывают более 150000 единиц хранения и демонстрируют петрографическое многообразие российских регионов. Коллекции представляют интерес как для специалистов, так и для широкого круга посетителей, интересующихся науками о Земле. В музее хранится богатая коллекция микропрепаратов (шлифов) различных типов горных пород, которые служат пособиями для обучения студентов-геологов и используются в интерактивных занятиях со школьниками. Развернутые научно-популярные экспозиции «Современный вулканизм Земли», «Эволюция каменной Земли», «Камень в убранстве Санкт-Петербурга».

Plan your visit

- St. Petersburg State University, 7-9-11 литА, University Embankment, округ № 7, Saint Petersburg, Northwestern Federal District, 199034, Russia

- https://spbu.ru/universitet/muzei-i-kollekcii-spbgu/petrograficheskiy-muzey

Audio tours

-

"Звездные странники" 2021 - ретроспектива выставки

-

Везувий 2020 - пополнение коллекций Петрографического музея

-

Геология и Космос

-

Горные породы в каменном убранстве Петербурга

-

Древнейшие кимберлиты мира (Кимозеро, Карелия) в коллекции Петрографического музея СПбГУ

-

История петрографического образования в России: к 100-летию петрографического музея и кафедры петрографии СПбГУ. Часть I. 1867-1919 г. г..

-

К 160-летию академика Ф.Ю. Левинсона-Лессинга

-

К 60-летию полета первого человека в Космос

-

Олонецкая диабазовая формация, А.А. Иностранцев, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг

-

Участники Молодежной школы-конференции побывали в Естественноисторических музеях СПбГУ

-

Этот день мы приближали, как могли: кафедра петрографии в годы Великой Отечественной войны

Exhibits

Exhibits featured with audio

-

Одна из первых моделей поляризационного микроскопа, фирма R. Fuess, Berlin-Steglitz в историческом кабинете Ф.Ю. Левинсона-Лессинга в Петрографическом музее СПбГУ

-

Английский геолог Генри Клифтон Сорби - пионер в области использования поляризационного микроскопа для изучения горных пород.

-

Профессор А.А. Иностранцев - автор первой в России работы с микроскопическим описанием горной породы.

-

Первый вариант учебника по Геологии в России, включающий петрографический раздел.

-

Вклеенный в изданные слушательницами ВЖК лекции А.А. Иностранцева по геологии лист с рукописным текстом стихотворения с посвящением А.А.И.

-

Первый изданный в России учебник по геологии с петрографическим разделом. Автор – профессор СПбГУ А.А. Иностранцев.

-

Первое учебное пособие по микроскопии в России. «Альбома Микрофотограмм особенностей строения нъкоторых русскихъ горныхъ породъ. Составлен проф. А.А. Иностранцевымъ».

-

Лист с условными обозначениями из «Альбома Микрофотограмм особенностей строения нъкоторых русскихъ горныхъ породъ, составленный проф. А.А. Иностранцевымъ».

-

Лист № II из «Альбома Микрофотограмм особенностей строения нъкоторых русскихъ горныхъ породъ. Альбомъ составлен проф. А.А. Иностранцевымъ».

-

Первое учебное пособие по микроскопии. Выпущено во Франции в 1879 г.

-

Раскрашенные микрофотографии горных пород из Альбома Ф. Фуке и О.Мишель-Леви

-

Риолит-порфир (исторически-фельзитовый порфир) - образец И.А. Лопатина из Основной Русской петрографической коллекции (№ 145).

-

Гранит микроклиновый, эпидотизированный. Образец Г.Н. Потанина из Основной Русской петрографической коллекции (№ 97).

-

Микрофото шлифа гранита рапакиви Выборгского массива из образца Основной Русской петрографической коллекции № 4.

-

Коллекция Н.М. Пржевальского. Препарат из образца оливин-плагиопорфирового щелочного базальта с псевдоморфозами боулингита по зональным вкрапленникам оливина.

-

Микрофото оливин-пироксенпорфирового щелочного базальта с двойниками прорастания вкрапленников оливина.

-

Титульный лист монографии А.А. Иностранцева «Геологический очерк Повенецкого уезда Олонецкой губернии и его рудных месторождений». 1877 г. 779 стр.

-

Участники экспедиции С.-Петербургского университета в Олонецкую губернию, лето 1883 г.

-

Полевой дневник Ф.Ю. Левинсона-Лессинга.1883-84 г.г.

-

Образец метадолерита, отобранный А.А. Иностранцевым, из коллекции "Олонецкая диабазовая формация".

-

Образец метадолерита, отобранный Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом, из коллекции "Олонецкая диабазовая формация".

-

Тетрадь с рукописным текстом Ф.Ю. Левинсона-Лессинга доклада (статьи) о вариолитах Ялгубы.1884 г.

-

Переплетенная тетрадь с авторским рукописным черновым текстом, набросками книги Ф.Ю. Левинсона-Лессинга «Петрографический очерк Петрозаводского уезда. Первая диабазовая группа».1886-87 г.г.

-

Титульный лист монографии Ф.Ю. Левинсона-Лессинга «Олонецкая диабазовая формация». 1888 г. 388 стр.

-

Профессорско-преподавательский состав физико-математического факультета Петербургского университета.

-

Мугоджарская экспедиция. Фотоальбом. 1889 г.

-

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и П.Н. Венюков в Мугоджарской экспедиции 1889 г. Снимок № 38 из Альбома фотохроник экспедиции.

-

Титульный лист Альбома фотографий – хроник полевой экспедиции на Урал в 1882г. Альбом составлен проф. А.А. Иностранцевым.

-

А.А. Иностранцев «Коренное месторождение платины на Урале». 1-я стр. статьи в Трудах СПб Об-ва Естествоиспытателей за 1893 г., Отделение Геологии и Минералогии, вып.2.

-

Альбом фотографий - хроник полевой экспедиции на Алтай (северная часть) в 1894-96 г.г. Альбом составлен проф. А.А. Иностранцевым.

-

Путеводитель к VII Сессии Международного Геологического Конгресса, проводившегося в Санкт-Петербурге, в частности, С.-Петербургском Университете. 1897 г. Автор А.А. Иностранцев.

-

Образец из коллекции Б. Штюрца – порфировидный гранит с алланитом, эпидотом, Мэриленд, США

-

Образец амазонитового пегматита. ВЖК

-

Профессор СПбГУ Франц Юльевич Левинсон-Лессинг – всемирно известный ученый, основоположник российской петрографической школы.

-

Слушательницы Бестужевских ВЖК с преподавателем – Ф.Ю Левинсоном-Лессингом. 1908 г. Слева направо: В.С. Малышева, Н.С. Воронец, Г.Ф. Вебер, А.Ф. Лесникова, в центре – Ф.Ю. Левинсон-Лессинг.

-

Слушательница Бестужевских ВЖК Н.С. Воронец во время Кавказской экспедиции Ф.Ю. Левинсона-Лессинга 1907 г.

-

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и Д.С. Белянкин во время Кавказской экспедиции.

-

Титульный лист оттиска статьи Ф.Ю. Левинсона-Лессинга «Петрографические исследования на Центральном Кавказе (Горная Осетия, Дигория и Балкария).1902 г.

-

Регистрация Кедабекской коллекции в Книге №2 исторической описи коллекций Геологического Кабинета. Стр.101.

-

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг. Руководство для оптического исследования кристаллов под микроскопом. Издание 2-е исправленное и дополненное. 1909 г.

-

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, Д.С. Белянкин. Петрографические таблицы. 2-е издание, переработанное и дополненное. 1915 г.

-

1-я страница статьи Ф.Ю. Левинсона-Лессинга «Полвека микроскопии и петрографии (1858-1908). Изв. СПб политех. ин-та, Отд. тех., ест. и матем. 1908, т.X, вып.1, с.339-364. Лит. 52, из них 46 - на иностр. яз.

-

Титульный лист статьи С.А. Яковлева «О гранитовидных жилах в диабазах юго-западного побережья Онежского озера (диабаз-аплиты)».1905 г.

-

Поверхность лавового потока базальта с возрастом ~ 2 млрд лет на о. Суйсарь. Фото из статьи В.М. Тимофеева, 1916 г.

-

Титульный лист первой статьи А.А. Полканова «О случае срастания в двойниковом положении двух различных амфиболов», напечатанной в 1912 г.

-

Борис Анфирович Попов, приват-доцент Санкт-Петербургского Университета, хранитель, затем ст. ассистент Геологического кабитета СПбГУ в 1899-1920 г.г.

-

Микрофото (николи скрещены) сферолитов в таблице из статьи Б.А. Попова. 1903 г.

-

Титульный лист учебного пособия Б.А. Попова «Оптический определитель важнейших минералов горных пород». 1916 г.

-

Титульный лист книги «Химико-технический справочник» со статьй Ф.Ю. Левинсона-Лессинга «Платина и платиновые металлы».

-

Е.В. Еремина – профессор Сорбонны, выпускница ВЖК 1904г., ученица Ф.Ю. Левинсона-Лессинга.

-

Оригинальная подпись Е.В. Ереминой на оттиске работы А.Н. Заварицкого 1913 г. с его дарственной надписью.

-

Рукописный текст Доклада Комиссии по вопросу соединения преподавания геологических дисциплин в I и III Университетах г. Петрограда.

-

Петрографический музей расположен на 3-м этаже торца здания 12 Коллегий СПбГУ

-

Страница исторической описи коллекций Геологического Кабинета СПбГУ с регистрацией Основной Русской петрографической коллекции.

-

Мемориальный кабинет Ф.Ю. Левинсона-Лессинга

-

Зал тематических коллекций Петрографического музея СПбГУ

-

Зал систематических коллекций Петрографического музея СПбГУ

-

Фото петрографических коллекций СПбГУ в Путеводителе к VII сессии МГК 1897 г.

-

Образец миндалекаменного базальта из коллекции ВЖК

-

Микрофото пикрита, Монголия, из коллекции Н.М. Пржевальского

-

Образец канатной лавы базальта, Камчатка

-

Образец нефрита (тонкий срез), В. Забайкалье

-

Микрофото нефрита

-

Долерит, низкоградно метаморфизованный

-

Оливиновый габбродолерит с новообразованиями выплавленного самородного железа

-

Метеорит железный

-

Железокаменная разновидность Сеймчанского метеорита - палласит

-

Каменная разновидность метеорита

-

Железная разность Сеймчанского метеорита

-

Альпийский складчатый пояс. Фото.Фрагмент.

-

Расположение Везувия и Флегрейских полей близ Неаполя. Фото. Спутник.

-

Один из кратеров Флегрейских полей, вид с самолета.

-

Флегрейские поля. Вид со спутника.

-

Выходы косослоистых трахитовых туфов. СЗ окраина Поццуоли.

-

Участок кратера Сольфа-Тара. Хорошо видны желтые новообразования – инкрустации кристаллов серы.

-

Сольфатарная кристаллическая сера.

-

Вулканический комплекс Сомма-Везувий. На переднем плане – южная часть главного конуса - Везувия, справа на дальнем плане – остатки внешнего конуса – Соммы.

-

Так виделось извержение Везувия 1822 г. из Неаполя. Пирокластика и газы вырываются из основного конуса Везувия, левее – Сомма.

-

Извержение Везувия 1944г. Фото.

-

Вулканологическая обсерватория на Везувии.

-

Схема лавовых потоков Везувия.

-

Топография Везувия. Дорога к вершине. Фото, спутник.

-

Тефрит из шлаковой оторочки лавового потока, аргиллизированный

-

Базанит с нодулем пироксенита из шлаковой корки потока.

-

Конечная точка маршрута вдоль кромки кратера Везувия. Хорошо видно слоистое строение конуса вулкана.

-

Меланократовый авгитовый базанит с редкими вкрапленниками флогопита.

-

Вершина кратера. В этом месте к кратеру Везувия был построен фуникулер.

-

Дорога – спуск с вершины Везувия по западному склону. Вид с вершины.

-

Выходы вулканитов в начале спуска по дороге от автостоянки.

-

Выходы слагают авгитовые базаниты.

-

Поверхность канатной лавы.

-

Прихотливые извивы «канатов» из щелочных базальтоидов.

-

Фрагмент обнажения канатной лавы.

-

Элементы шаровой (скорлуповатой) отдельности везувианских лав.

-

Разная степень измененности пород двух языков лавы.

-

Авгитовый базанит, измененный, шлаковая часть канатной лавы.

-

Почва не успевает образовываться на вулканитах склонов Везувия.

-

Слоистый характер разреза вулканитов. Потоки, потоки, потоки….

-

«Окаменевшие» жертвы извержения Везувия.

-

Современное «каменное» население западного склона Везувия.

-

Тектонизированная толща слоистых вулканитов, затронутых фумаролами.

-

Меланократовый авгитовый базанит с пленочными выделениями фумарольного гематита.

-

На отдельных участках дорога к центру городка Эрколано пробита в скальных выходах везувианских щелочных базальтоидов.

-

В нижней части склонов Везувия на вулканитах произрастает интересная разновидность дубов – дуб каменный.

-

Историческая площадь населенного вновь Эрколано. Немного севернее – археологические раскопки древнего Геркуланума.

-

Нижняя часть восточных склонов Везувия, сложенная мелкой пирокластикой, до высоты ~800 м поросла лесом.

-

Лес на восточном склоне Везувия растет на мощном слое тефры (извержение 1929 г.).

-

Наслоение тефры в ложбинах, оврагах восточного склона Везувия – многометровое.

-

Тефра щелочных базальтоидов вулкана Везувий пеплово-лапиллиевой размерности.

-

Оливы, растущие на тефре у подножья восточного склона Везувия.

-

Выходы коренных везувианских вулканитов и мощенный ими же тротуар на северной окраине городка Терцигно у подножья восточного склона Везувия.

-

Стекловатый авгитовый базанит.

-

Лейцитит, часть вулканической бомбы.

-

Вулканит щелочного основного состава.

-

Вулканит щелочного основного состава – художественно обработанная брусчатка Неаполя.

-

Внутренний дворик Университета Неаполя.

-

Тефрит с гаюином. Минералогический музей Неаполя.

-

Кристалл везувиан из известковых скарнов. Петрографичексий музе СПбГУ.

-

Толща доломитов, которые прорывает вулкан Везувий, обнажаются в скальных обрывах у Сорренто (справа на фото).

-

При строительстве Университета Неаполя широко использовались вулканиты Везувия – игнимбриты щелочного состава. Хорошо видны фьямме.

-

Из вулканитов построено одно из монументальных сооружений Неаполя – Кастель-Нуово.

-

Уходящие ввысь стены крепости Кастель-Нуово сложены плитами из крупнообломочных везувианских туфов. Игнибриты при строении крепости использовались в подчиненном количестве.

-

Одно из первых монументальных сооружений Неаполя – Кастель-дель-Ово также построено из местных вулканических пород – преимущественно туфов.

-

Вулканические туфы служат основанием, игнимбриты широко использованы при создании внутренних строений замка Кастель-дель-Ово.

-

Еще один знаковый для Неаполя замок – Сант-Эльмо построен из крупных блоков вулканических пород.

-

Туф основного щелочного состава из вулканической бомбы в желтых слоистых среднеобломочных туфах.

-

Вид на Везувий с замка Сант-Эльмо.

-

. Участники конференции на экскурсии в Петрографическом музее СПбГУ.

-

Молодые ученые на экскурсии в Минералогическом музее

-

Кауко Оттович Кратц - советский учёный-геолог, минералог.

-

Габброанортозит, 2.7 млрд лет, оз. Остер, СЗ часть Водлозерского блока, Карелия.

-

Перидотитовый коматиит, Золотые пороги, нижнее течение р. Кумбуксы, СВ часть Водлозерского блока, Карелия.

-

Биотит-плагиоклазовый гнейсогранит, СЗ часть Карельского кратона.

-

Биотит-плагиоклазовый гнейсогранодиорит, СЗ часть Карельского кратона.

-

Фото образца сеймчанского метеорита с видманштеттовой структурой

-

Профессор СПбГУ академик Франц Юльевич Левинсон-Лессинг – всемирно из-вестный ученый, геолог, основоположник российской петрографической школы

-

Образец миндалекаменного витрофирового метабазальта из Олонецкой коллекции Ф.Ю. Левинсона-Лессинга

-

Микрофото миндалекаменного метабазальта из Олонецкой коллекции Ф.Ю. Левинсона-Лессинга

-

Академик Франц Юльевич Левинсон-Лессинг – ключевая фигура геологического направления Ленинградского университета в 20-30 годы 20-го столетия. Портрет в большом Коридоре СПбГУ

-

Структура геологического направления физико-математического ф-та Ленинградского университета (по В.Б. Томашевскому, 1925)

-

Титульный лист монографии Ф.Ю. Левинсона-Лессинга «Успехи петрографии в Рос-сии». Издание Геологического Комитета. Петроград. 1923 г.

-

Титульный лист учебника Ф.Ю. Левинсона-Лессинга «Введение в геологию». Научное химико-техническое изд-во. Технический отдел. ВСНХ. Петроград. 1923 г.

-

Титульный лист учебника Ф.Ю. Левинсона-Лессинга «Петрография». Научное химико-техническое изд-во. Л. 1925 г. с инскриптом Е.Н. Дьяконовой-Савельевой.

-

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и М. Волошин в доме М. Волошина Коктебеле в период карадаг-ских экспедиций Ф.Ю. Левинсона-Лессинга

-

Титульный лист книги Ф.Ю. Левинсона-Лессинга в соавторстве с Е.Н. Дьяконовой-Савельевой «Вулканическая группа Карадага в Крыму». Издательство АН СССР. Ле-нинград. 1933 г.

-

Микроскопические препараты (шлифы) по Дилижану, Армения, экспедиция 1927 г.

-

Титульный лист книги Ф.Ю. Левинсона-Лессинга «Землетрясения и меры борьбы с ними»

-

Вулканологическая станция в пос. Ключи, Камчатка. 30-е годы XX столетия

-

Академик В.И. Вернадский с Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом, Я.В. Самойловым и Ф.Н. Чернышевым на борту парохода «Empress of Britain» плывут в Канаду для участия в 12 сессии МГК - канун создания КЕПС, 1914 г.

-

Здание северного пакгауза Биржи, где в первые десятилетия XX в. размещались Геологический музей АН и Петрографический институт - Петрин

-

Сотрудники геологического отделения, в том числе – кафедры петрографии, физико-математического факультета ЛГУ, 1929 г.

-

Выпуск геологов ЛГУ 1932 г. в стенах ЛГИ

-

Профессорско-преподавательский состав кафедры петрографии ЛГУ. 1939 г.

-

Банкет по случаю очередного возглавляемого Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом совещания по экспериментальной петрографии в ЛГУ

-

Здание бывшего Института Земной коры во внутреннем дворе СПбГУ

-

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг – участник 17 сессии МГК, 1937 г., Москва

-

Профессорско-преподавательский состав Геолого-почвенного ф-та ЛГУ, 1940 г.

-

Кварц-альбит-микроклиновый метасоматит по щелочным гранитам с гагаринитом

-

Микропрепарат апогранита с гагаринитом

-

Микропрепарат апогранита с гагаринитом

-

Агрегат гагаринита в срастании с кварцем в жильном образце из массива Кызылэспе.

-

Кристалл прозрачного красноватого гагаринита из районо Осло, Норвегия.

-

Редкометальное месторождение Улуг-Танзек, Сангилен, Тува

-

Дорога на перевал к месторождению Улуг-Танзек 16 августа 2015 года

-

Наша не по сезону экипировка при подъезде к месторождению Улуг-Танзек

-

Литотека руд месторождения Улуг-Танзек, хранящаяся в петрографическом музее СПбГУ

-

Примеры разновидностей Ta-Nb руд из литотеки

-

Преподаватели кафедры петрографии. 1941 год.

-

Константин Михайлович Кошиц (1903-1959) – доцент кафедры петрографии

-

Константин Георгиевич Куманин, доцент кафедры петрографии (1897-1970)

-

Николай Георгиевич Судовиков – доцент, затем профессор кафедры петрографии (1903-1966)

-

Евгений Николаевич Володин - доцент кафедры петрографии (1909-1972)

-

Владимир Афанасьевич Затоковенко (1911-1942) - ассистент кафедры петрографии.

-

Выпуск студентов геолого-почвенного факультета по специальности геохимия (петрографы, минералоги, кристаллографы) 1937 г. Среди выпускников – В.А. Затоковенко

-

Иван Максимович Пискижев – старший мастер по специальным и точным приборам (1917-1980).

-

Юрий Диодорович Смирнов – выпускник кафедры петрографии. В 1941 г. – студент 3-го курса.

-

Юрий Диодорович Смирнов в 1945.г. – освобождение Праги.

-

Алексей Иванович Богачев – выпускник кафедры петрографии. В 1941 г. – студент 3-го курса, однокурсник Ю.Д. Смирнова. Алексей Иванович Богачев - к.г.-м.н., заслуженный

-

Алексей Иванович Богачев – 1945 год, Берлин

-

Альбом фотографий выпуска студентов геолого-почвенного факультета ЛГУ 1941 года.

-

Группа геохимиков, выпуск 1941 года с преподавателями Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом, А.А. Полкановым, Н.Г. Судовиковым. Среди выпускников - Александр Васильевич Перевозчиков (1914-1943)

-

Александр Васильевич Перевозчиков, выпускник 1941 года геолого-почвенного факультета ЛГУ (1914-1943)

-

Группа геохимиков, выпуск1941 года с преподавателями С.М. Курбатовым, Н.Г. Судо-виковым. Среди выпускников – Мелик Аветисович Оганезов (1914—1944)

-

Группа геохимиков, выпуск1941 года с преподавателями Г.Н. Бунтиным, А.С. Гинзбергом. Среди выпускников – Георгий Павлович Серебровский (1919—1942)

-

Группа геохимиков, выпуск 1941 года с преподавателями О.М. Аншелесом, С.М. Курбатовым. Среди выпускников – Александр Александрович Орберг (1917—1944)

-

Владимир Федорович Барабанов, выпускник 1941 года геолого-почвенного факультета ЛГУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор

-

Игорь Владимирович Бельков - выпускник 1941 года геолого-почвенного факультета ЛГУ (1917-1989)

-

Е.К. Козлов с профессором Н.А. Елисеевым. Мончетундра, 1948 г.

-

Анна Дмитриевна Дашкова - выпускница 1941 года геолого-почвенного факультета ЛГУ (1911-2002), группа -геохимиков петрографов

-

Преподаватели и студенты ЛГУ на оборонительных работах. 1941 год

-

1941 год. Фронтовой Университет

-

Так выглядела одна из лабораторий геолого-почвенного факультета в блокадные дни

-

Елена Филипповна Микалюкина – препаратор кафедры петрографии

-

Раиса Николаевна Кочурова - в 1941 году - студентка IV курса геолого-почвенного фа-культета ЛГУ, в дальнейшем – доцент кафедры петрографии (1919-1989)

-

Варвара Владимировна Лыгина – в 1941году – студентка III курса геолого-почвенного факультета ЛГУ, в дальнейшем – преподаватель кафедры петрографии (1921-2008)

-

Эвакуированные студенты ЛГУ и жители Саратова на прокладке газопровода

-

Александр Алексеевич Полканов, профессор, заведующий кафедрой петрографии, руко-водил учебным процессом и в эвакуации, в Саратове в 1942-1944 годах

-

Воля Анфимовна Луконина – студенка кафедры петрографии ЛГУ 1943-1948 года, Герой Социалистического Труда

-

На открытии выставки 01.09.2021. (Кадр из видеоролика «Звездные странники», МОСТ СПбГУ, 2021)

-

Часть экспозиции первого выставочного зала демонстрирует взаимосвязь различных естественнонаучных направлений и их вклад в изучение Космоса.

-

Астрономическая часть первого зала экспозиции. Посетителей встречает портрет основателя астрономической обсерватории СПбГУ (1882 г.) – С.П. Глазенапа (худ. К. Иванова, 1891 г.).

-

Второй зал выставки – зал «звездных странников» с экспонатами метеоритов, исторического телескопа-рефрактора, макета Луны, портретами космонавтов, чьими именами названы минералы, в том числе, открытые в образцах лунных горных пород.

-

Среди экспонатов важное место занимали образцы горных пород. На снимке – витрина с условным геологическим разрезом планеты Земля по линии «ядро-кора».

-

Среди посетителей – сотрудники Радиевого института им. В.Г. Хлопина.

-

Учащиеся гимназии №85 Петроградского района со своим учителем географии А.Ю. Ивановым и тантамареской астронавта-геолога, так полюбившейся посетителям.

-

Будущие исследователи космоса изучают «марсианский грунт» под бинокуляром. 2021.

-

Наука не стоит на месте. Новый телескоп-рефрактор Meade на реконструированной башне обсерватории СПбГУ (Фото из статьи С.Д. Петрова в журнале СПб - Университет, № 4, 2022).

-

Микрофото миндалекаменного порфирита

-

Кромка кратера Везувия. Курятся фумаролы.

-

Образцы осадочных горных пород и их слабометаморфизованных разностей, используемых при строительстве или декоре Петербурга

-

Горные породы магматического происхождения ультраосновного-среднего состава и их слабометаморфизованные разности, используемые при строительстве и декоре Петербурга

-

Образцы горных пород гранитоидного состава, используемых при строительстве и декоре Петербурга

-

Образцы горных пород метаморфического и метасоматического генезиса, используемых при строительстве и декоре Петербурга.

-

Зернистый гранатовый гарцбургит c полихромным оливином. тр.Удачная-Восточная. Якутия

-

Перидотит, Гейдельбергская коллекция

-

Миндалекаменный порфирит, Ялгуба

-

Вариолитовый базальт, Ялгуба

-

Брекчия пикрита (соломенская)

-

Фотография шлифа микродолерита

Reviews

Download the free izi.TRAVEL app

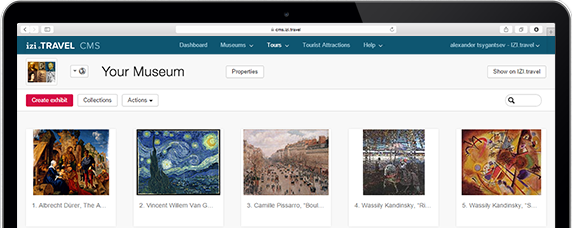

Create your own audio tours!

Use of the system and the mobile guide app is free