Musée

Musée Museo Archeologico Provinciale dell’ Alta Valle del Sele

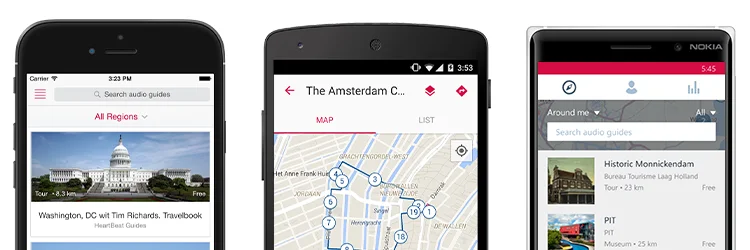

- Download the applinks

- iOS

- Android

- Windows Phone

Infos Musée

À propos du musée

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

L'attuale abitato di Oliveto Citra si è costituito aggregandosi attorno al Castello e domina l'alta valle del fiume Sele in una posizione che ne favorì fin dall'antichità il collegamento con gli insediamenti sviluppatisi lungo i corsi del Sele e dell'Ofanto. La sede del Museo, inaugurato nel maggio 2004 con un primo nucleo di reperti derivanti dalla documentazione delle campagne di scavo del 1928-’29 che fruttarono ben 65 sepolture, è il Castello che, pur nel centro del paese, lo domina consentendo al visitatore un colpo d’occhio sulla importante arteria fluviale.

E’ coperto un arco cronologico ampio, dall’VIII-VII secolo al IV-III secolo avanti Cristo, e i materiali sono espressione di quella ‘’cultura di Oliveto-Cairano’’ che nell’ambito della ‘’cultura delle tombe a fossa’’ rappresenta un unicum per il forte conservatorismo e l’esuberanza dell’ornamentazione femminile, cultura che geograficamente abbraccia i centri snodantisi sulle alture collinose dell'Ofanto -Cairano, Calitri, Bisaccia, Morra de Sanctis- e, attraverso la sella di Conza, quelli dislocati sul corso del Sele, come Oliveto Citra, arrestandosi a Montecorvino Rovella e ai monti Picentini. La "cultura di Oliveto-Cairano" mostra affinità sostanziali con le culture della opposta sponda adriatica.

La documentazione proviene soprattutto dalle necropoli, individuate e talora scavate per la maggior parte solo parzialmente, nelle località Turno, Aia Sofia, Fontana Volpacchia, Piceglia, Cava dell'Arena, Vazze, Isca, Casale e nella località Civita, dove si sono rinvenuti anche resti pertinenti ad un abitato antico come il significativo toponimo suggerisce.

Le prime indagini, stimolate dai continui rinvenimenti di materiali archeologici, iniziarono con una breve campagna di scavi nell'estate inoltrata del 1928, durante la quale si misero in luce 20 sepolture nelle contrade Turno e Civita e furono riprese tra settembre e ottobre del 1929 con la scoperta di altre 45 tombe nella sola contrada Turno.

Mentre l'intervento del 1928 aveva per la maggior parte restituito vasellame d'impasto ascrivibile quindi alle fasi più antiche attestate ad Oliveto, gli scavi del 1929 ampliarono l'arco cronologico dell'insediamento con testimonianze riferibili anche ad epoche più avanzate.

Le tombe più antiche risalgono alla fine dell'VIII-inizi del VII sec. a. C. mentre le più tarde sono databili tra la fine del IV e l'inizio del III sec. a. C. Tra l'VIII e il VI secolo iniziale il materiale ceramico presenta grande omogeneità e si mantiene praticamente immutato; nel contempo piuttosto esuberante si manifesta il repertorio dei bronzi di ornamentazione personale, particolarmente nel costume femminile, anch'esso dominato da forte conservatorismo. Le forme caratteristiche dell'impasto sono l'olla biconica, l'anforetta a ventre globoso con le anse sormontate da due appendici a linguetta, la ciotola globosa con ansa a nastro sormontante, lo scodellone con ansa a maniglia lunata, il boccale spesso con ansa pizzuta, la brocchetta a collo troncoconico; nel periodo più antico le decorazioni consistono in solcature oblique epidermiche e motivi "a lambda".

I bronzi tipici sono il bracciale cuoriforme, detto ad arco inflesso, l'orecchino a filo raddoppiato con una estremità ritorta, ciondoli e pendagli molto ricchi, anche antropomorfi e zoomorfi; le fibule, dal tipo a occhiali con cappio ad otto fra i due dischi dell’VIII sec. a. C. sono di ampia tipologia e sempre numerosissime nel costume maschile e ancor più in quello femminile, disposte, assieme a pendagli anelli e spirali, lungo l'intero corpo a impreziosire evidentemente, oltre che a fermare, le vesti del defunto.

Quasi tutti questi elementi sopravvivono fino all'età arcaica; si assiste ad un progressivo aumento sia delle forme ceramiche sia dei bronzi. Con il VI sec. a. C. l'importazione di materiali quali coppe di tipo ionico o vasi in bucchero pesante costituisce, unitamente alla presenza di armi nelle tombe maschili ed elementi di prestigio quali alari, spiedi e grattugie, il segno di un cambiamento: particolarmente significativa l'oinochoe bronzea di tipo rodio da Piceglia. I vasi con decorazione geometrica o fitomorfa imitano forme greche quali lo stamnos e il cratere. Si definisce ora un rapporto tra l'area capuana e l'ofantina che coinvolge ovviamente l'asse Sele-Ofanto, mentre si sottolineano i legami con i centri della Basilicata gravitanti sull'Ofanto. I vasi decorati a vernice nera con motivi floreali rientrano in una produzione che nel V sec. a. C. accomuna Oliveto Citra a centri del Vallo di Diano quali Atena Lucana o delle immediate vicinanze, come Buccino e Satriano. Per il IV-inizi III sec. a. C. le necropoli hanno restituito vasi a vernice nera e "a figure rosse" e ovviamente vasellame a decorazione geometrica; interessante indizio della sannitizzazione del territorio sono i cinturoni di bronzo, elemento peculiare del costume sannitico.

Testi di Matilde Romito con la collaborazione di Silvia Pacifico.

E’ coperto un arco cronologico ampio, dall’VIII-VII secolo al IV-III secolo avanti Cristo, e i materiali sono espressione di quella ‘’cultura di Oliveto-Cairano’’ che nell’ambito della ‘’cultura delle tombe a fossa’’ rappresenta un unicum per il forte conservatorismo e l’esuberanza dell’ornamentazione femminile, cultura che geograficamente abbraccia i centri snodantisi sulle alture collinose dell'Ofanto -Cairano, Calitri, Bisaccia, Morra de Sanctis- e, attraverso la sella di Conza, quelli dislocati sul corso del Sele, come Oliveto Citra, arrestandosi a Montecorvino Rovella e ai monti Picentini. La "cultura di Oliveto-Cairano" mostra affinità sostanziali con le culture della opposta sponda adriatica.

La documentazione proviene soprattutto dalle necropoli, individuate e talora scavate per la maggior parte solo parzialmente, nelle località Turno, Aia Sofia, Fontana Volpacchia, Piceglia, Cava dell'Arena, Vazze, Isca, Casale e nella località Civita, dove si sono rinvenuti anche resti pertinenti ad un abitato antico come il significativo toponimo suggerisce.

Le prime indagini, stimolate dai continui rinvenimenti di materiali archeologici, iniziarono con una breve campagna di scavi nell'estate inoltrata del 1928, durante la quale si misero in luce 20 sepolture nelle contrade Turno e Civita e furono riprese tra settembre e ottobre del 1929 con la scoperta di altre 45 tombe nella sola contrada Turno.

Mentre l'intervento del 1928 aveva per la maggior parte restituito vasellame d'impasto ascrivibile quindi alle fasi più antiche attestate ad Oliveto, gli scavi del 1929 ampliarono l'arco cronologico dell'insediamento con testimonianze riferibili anche ad epoche più avanzate.

Le tombe più antiche risalgono alla fine dell'VIII-inizi del VII sec. a. C. mentre le più tarde sono databili tra la fine del IV e l'inizio del III sec. a. C. Tra l'VIII e il VI secolo iniziale il materiale ceramico presenta grande omogeneità e si mantiene praticamente immutato; nel contempo piuttosto esuberante si manifesta il repertorio dei bronzi di ornamentazione personale, particolarmente nel costume femminile, anch'esso dominato da forte conservatorismo. Le forme caratteristiche dell'impasto sono l'olla biconica, l'anforetta a ventre globoso con le anse sormontate da due appendici a linguetta, la ciotola globosa con ansa a nastro sormontante, lo scodellone con ansa a maniglia lunata, il boccale spesso con ansa pizzuta, la brocchetta a collo troncoconico; nel periodo più antico le decorazioni consistono in solcature oblique epidermiche e motivi "a lambda".

I bronzi tipici sono il bracciale cuoriforme, detto ad arco inflesso, l'orecchino a filo raddoppiato con una estremità ritorta, ciondoli e pendagli molto ricchi, anche antropomorfi e zoomorfi; le fibule, dal tipo a occhiali con cappio ad otto fra i due dischi dell’VIII sec. a. C. sono di ampia tipologia e sempre numerosissime nel costume maschile e ancor più in quello femminile, disposte, assieme a pendagli anelli e spirali, lungo l'intero corpo a impreziosire evidentemente, oltre che a fermare, le vesti del defunto.

Quasi tutti questi elementi sopravvivono fino all'età arcaica; si assiste ad un progressivo aumento sia delle forme ceramiche sia dei bronzi. Con il VI sec. a. C. l'importazione di materiali quali coppe di tipo ionico o vasi in bucchero pesante costituisce, unitamente alla presenza di armi nelle tombe maschili ed elementi di prestigio quali alari, spiedi e grattugie, il segno di un cambiamento: particolarmente significativa l'oinochoe bronzea di tipo rodio da Piceglia. I vasi con decorazione geometrica o fitomorfa imitano forme greche quali lo stamnos e il cratere. Si definisce ora un rapporto tra l'area capuana e l'ofantina che coinvolge ovviamente l'asse Sele-Ofanto, mentre si sottolineano i legami con i centri della Basilicata gravitanti sull'Ofanto. I vasi decorati a vernice nera con motivi floreali rientrano in una produzione che nel V sec. a. C. accomuna Oliveto Citra a centri del Vallo di Diano quali Atena Lucana o delle immediate vicinanze, come Buccino e Satriano. Per il IV-inizi III sec. a. C. le necropoli hanno restituito vasi a vernice nera e "a figure rosse" e ovviamente vasellame a decorazione geometrica; interessante indizio della sannitizzazione del territorio sono i cinturoni di bronzo, elemento peculiare del costume sannitico.

Testi di Matilde Romito con la collaborazione di Silvia Pacifico.

Programmer votre visite

- Museo archeologico lucano dell'alta valle del Sele, Via Armando Diaz, Oliveto Citra, Salerno, Campanie, 84024, Italie

- www.museibiblioteche.provincia.salerno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=117&lang=it

Pièces exposées

Objets exposés présentés avec fichier audio

Commentaires

Téléchargez l'appli gratuite izi.TRAVEL

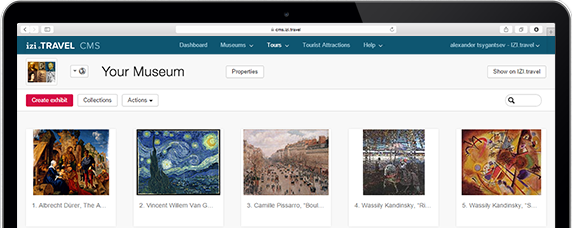

Créez vos propres visites audio!

L'utilisation du système et de l'appli de guide mobile est totalement gratuite