Audio tour TATUAGGI LAURETANI

- Scarica la app

- iOS

- Android

- Windows Phone

Le origini del tatuaggio in Italia sono legate a doppio filo all’avvento del Cristianesimo nel suo territorio: inizialmente i simboli di “pesci” o “croci” riconducibili al credo religioso erano impressi sulle braccia, poi con il passar del tempo venivano esposti su diverse parti del corpo al fine di riconoscersi fra uomini del medesimo credo.

Tali simboli, facilmente riconoscibili per i soldati romani, mettevano però in pericolo chi li aveva impressi sulla propria pelle, perché venivano così catturati e perseguitati come infedeli.

Per questo tale pratica del tatuaggio conobbe un periodo di oblio, fino a che la religione cristiana venne accettata nell’Impero. A questo punto il tatuaggio religioso ebbe una nuova vita ed espansione.

Il tatuaggio si diffuse soprattutto fra i pellegrini, per la maggior parte di estrazione popolare (contadini ed agricoltori per lo più), che si facevano tatuare una volta raggiunto il luogo di culto, meta di pellegrinaggio.

Le prime testimonianze di tatuaggio religioso in Italia risalgono proprio a Loreto con la presenza della raccolta di tavolette di bosso utilizzate per il tatuaggio religioso, fiorente a Loreto nei secoli XVI-XIX. I pellegrini si facevano tatuare per testimoniare la loro partecipazione ai riti religiosi del Santuario. Praticato soprattutto in occasione di pellegrinaggi, era esercitato da quattro o cinque famiglie del luogo, soprattutto calzolai e falegnami, che ne tramandavano l’arte e gli strumenti.

C’è chi suppone anche della presenza di Frati Marcatori all’interno del Santuario, come scrive la prima studiosa del tatuaggio lauretano Caterina Pigorini Beri.

I Marcatori utilizzavano uno strumento simile a una bacchetta con 3 aghi nella punta e come inchiostro una sorta di colorante ottenuto dal succo di ciliegie nero unito alla cenere che portava il tatuaggio ad essere rosso scuro tendente al nero. La serie completa lauretana, esposta all’interno del Museo-Antico Tesoro della Santa Casa, risulta composta di 63 tavole, attribuite ad un artigiano locale del secolo XVI, e recano incisi simboli devozionali o le immagini della Madonna, del Crocifisso, di taluni santi, e a volte anche motivi profani.

I simboli più richiesti ed impressi sui corpi dei pellegrini erano appunto le croci, i cuori trafitti da spade simboleggianti i dolori della vita, il nome di Jesus, la colomba simbolo dello Spirito Santo, il Crocifisso di Sirolo verso cui il pellegrinaggio spesso proseguiva da dove il detto “Chi va a Loreto e non va a Sirolo, vede la Madre e non il Figliolo”, e su tutti diverse raffigurazioni della Madonna di Loreto con in braccio suo figlio Gesù.

Nel 1871 il Consiglio Comunale di Loreto proibì tale usanza, che tuttavia proseguì clandestinamente fino ai primi decenni del 1900.

Nella evoluzione di questa pratica, che era ormai consolidata, anche viaggiatori e marinai iniziarono a farsi tatuare questi simboli religiosi con il significato di “portafortuna” appunto per i loro viaggi per mare e nel mondo.

Questa tradizione che ha vissuto alti e bassi nel corso dei secoli, si è poi persa nel tempo dimenticando il grande significato simbolico che era alla base dell’originale TATUAGGIO LAURETANO.

Fermate tour

Recensioni

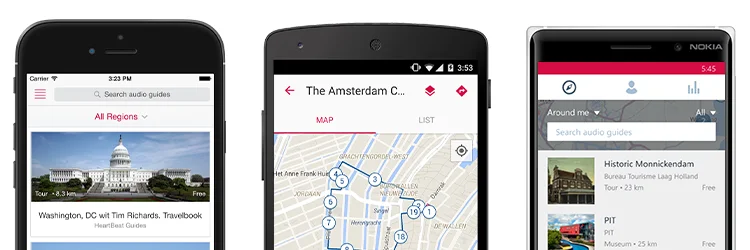

Scarica l'app gratuita izi.TRAVEL

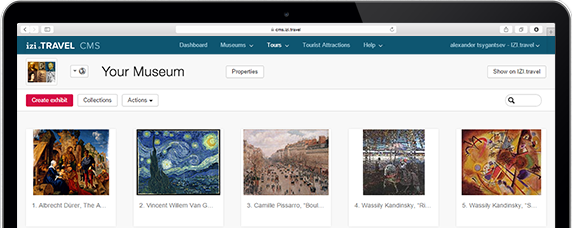

Crea i tuoi audio tour!

L'uso del sistema e l'app di guida per dispositivi mobili sono gratuiti