Pierre Paul Rubens : son histoire et son œuvre

Tournez le dos au portrait de Holbein. Vous repassez la porte conduisant à la salle de Rogier van der Weyden. Quand vous avez la porte dans le dos, tournez vous vers la gauche et allez devant le dernier tableau accroché à droite de la porte par laquelle nous sommes entrées. Il s’agit de la Sainte Cécile peinte par Pierre Paul Rubens en 1639-1640. Quelques mots sur Pierre Paul Rubens tout d’abord, l’artiste le plus prolifique du 17e siècle flamand. Après avoir été reçu maître à Anvers en 1598, il passa 8 années en Italie où il étudia en particulier les peintres vénitiens. Après son retour, il fut nommé peintre de la cour du gouverneur des Pays-Bas. Il se fit construire un palais à Anvers et entretint un gigantesque atelier où une armée de collaborateurs l’aidait à répondre aux commandes incessantes de peintures, projets de tapisseries, décorations intérieures. Parmi ses mécènes, nous pouvons citer la reine de France Marie de Médicis, le roi Charles 1er d’Angleterre et le roi Philippe 4 d’Espagne. Parallèlement à ses obligations artistiques, Rubens accomplit de nombreuses missions diplomatiques pour les Pays-Bas. Rubens est le maître des grandes compositions envahies par un feu d’artifice de couleurs. Portons notre attention sur cette superbe peinture baroque. Nous allons tenter d’analyser les caractéristiques qui font effectivement de cette œuvre un tableau baroque. Tout d’abord et ce qui saute aux yeux : la monumentalité ! Nous avons l’impression que la femme remplit la surface du tableau. Non seulement, elle occupe presque toute la hauteur, mais les drapés de sa jupe et la générosité de sa chair se déploient avec abondance au centre de la composition. Derrière la jeune femme, sur la droite du tableau, nous apercevons une énorme colonne de marbre gris dressée sur un imposant socle. Cette colonne accroît encore l’effet de gigantisme. Une seconde caractéristique est l’aspect ornemental de la représentation. Rubens a rempli son tableau de somptueux détails. Nous venons de voir la colonne. Levez le regard au dessus de cette dernière, nous apercevons un lourd rideau rouge ouvert. Nous pourrions presque penser à un théâtre, comme si la sainte Cécile était placée sur une scène encadrée de colonnes et dont les lourds rideaux sont relevés pour faire place à la représentation. L’arrière-plan à gauche du rideau est occupé par un paysage plongé dans le brouillard, mais surtout précédé par deux colonnes aux chapiteaux sculptés de volutes et de palmettes. La jeune femme se tient devant une épinette, un instrument de musique muni d’un clavier et qui fut l’un des ancêtres du piano. Observez un instant cet instrument, il est entièrement doré et richement sculpté. Voyez-vous le pied ? Il a la forme d’un sphinx à tête de femme. La beauté de l’instrument et les colonnes laissent supposer que nous sommes à l’intérieur d’un luxueux palais. Rubens, comme à son habitude, a peint de petits angelots joufflus et bien charnus qui batifolent autour de la sainte et envahissent le tableau. Regardez par exemple au premier plan, le petit ange vu de dos. Il semble vouloir escalader l’épinette tout en regardant la joueuse. Il est adorable de facétie. Concentrons-nous désormais sur le sujet principal de cette œuvre : Sainte Cécile. Elle est assise devant le clavier et lève des yeux grands ouverts et presque révulsés vers le ciel. Elle semble en extase, ce que confirme sa bouche entrouverte. Et un autre élément montre encore plus cette révélation soudaine : regardez la position des mains. Elles sont levées au-dessus du clavier comme si la jeune femme avait été saisie par l’extase de la foi au moment même où ses mains retombaient pour jouer. Voyez également la position du corps. En aucune façon, cette personne ne joue de l’épinette. Elle paraît troublée par une voie céleste ; son buste est à demi tourné, la poitrine relevée et la tête levée vers le haut du tableau. Nouvelle caractéristique de l’art baroque et de la peinture de Rubens : le mouvement. Les figures se doivent d’être contorsionnées et non simplement posées de manière droite et statique. Aussi, le corps formant une courbe est un principe typique du baroque évitant la rigidité. Regardez bien Saint Cécile, suivez le mouvement de son corps en commençant par ses pieds, puis en montant à ses genoux, à son torse et enfin à sa tête. Vous avez vu ? son corps est non seulement tout en rondeur – regardez les hanches très larges et la poitrine abondante – mais en plus il se déploie comme une courbe si

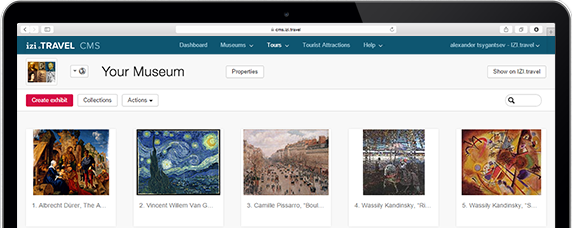

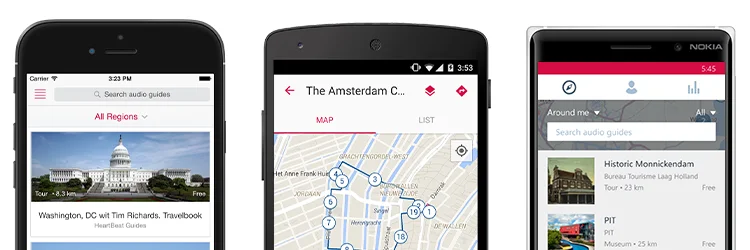

Photo Peter Paul Rubens - Diana Returning from Hunt - WGA20290 by Peter Paul Rubens under Public domainDownload the free izi.TRAVEL app

Create your own audio tours!

Use of the system and the mobile guide app is free