Sandro Botticelli, La nascita di Venere

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Sandro Botticelli, La nascita di Venere,1482-1485 circa. Tempera su tela.

Opera universalmente nota, la Nascita di Venere è ormai una delle icone dell’arte, eppure nessun documento ne parla, né per la committenza né per l’esecuzione; viene ricordata per la prima volta nel 1550 da Vasari nella Villa medicea di Castello, insieme alla Primavera; probabilmente i due quadri, tra l’altro dello stesso formato, hanno avuto lo stesso committente, cioè Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici, cugino del Magnifico; erano concepiti per formare, con Pallade e il centauro, anch’esso in questa sala, un ciclo mitologico unitario.

Le fonti del dipinto derivano sia dalla letteratura antica che da un passo delle Stanze di Poliziano, poeta alla corte di Lorenzo il Magnifico.

La scena descrive non la nascita (il titolo dell’opera è ottocentesco) ma l’approdo di Venere all’isola di Cipro: al centro è la figura luminosa della dea, che avanza sulla conchiglia sospinta dai venti Zefiro e Aura, che la spingono verso riva con il soffio della passione; a destra una delle Ore, ancella di Venere, porge un manto ricamato di fiori, tra cui rose e mirto.

Come nella Primavera, Botticelli dispone le figure su un solo piano di posa; notate come il paesaggio sia rappresentato in modo sintetico, ridotto agli elementi essenziali: la costa ondulata che indica l’allontanarsi della prospettiva e le piccole onde grafiche che muovono l’acqua; mare e cielo quasi si confondono, simili tra sé nel colore chiaro e uniforme.

Su questo fondale verdeazzurro il pittore fa risaltare la pura poesia della linea, vera protagonista del quadro, che svolge come una musica le forme e i dettagli dei corpi, il fluttuare delle stoffe; e leggerissimo è il chiaroscuro, poiché la linea riesce a creare da sola forma e volume.

Bisogna ricordare che questa allegoria mitologica nasce all’interno della cultura neoplatonica e su questa base si fonda soprattutto la sua interpretazione: Venere vi appare come espressione di bellezza non pagana ma spirituale, principio di armonia che governa il cosmo; osservate come non mostri l’aspetto trionfale della divinità dell’amore, ma anzi un apparente distacco e una leggera malinconia.

Questa è una delle ultime opere in cui Botticelli esprime pienamente la cultura sofisticata e intellettualizzata della corte medicea di fine Quattrocento; tra pochi anni lotte politiche e crisi religiose spazzeranno via questo mondo e anche il pittore verrà presto dimenticato: per quanto sembri impossibile a chi osserva ammirato, il grande artista sarà infatti riscoperto solo nell’Ottocento.

Opera universalmente nota, la Nascita di Venere è ormai una delle icone dell’arte, eppure nessun documento ne parla, né per la committenza né per l’esecuzione; viene ricordata per la prima volta nel 1550 da Vasari nella Villa medicea di Castello, insieme alla Primavera; probabilmente i due quadri, tra l’altro dello stesso formato, hanno avuto lo stesso committente, cioè Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici, cugino del Magnifico; erano concepiti per formare, con Pallade e il centauro, anch’esso in questa sala, un ciclo mitologico unitario.

Le fonti del dipinto derivano sia dalla letteratura antica che da un passo delle Stanze di Poliziano, poeta alla corte di Lorenzo il Magnifico.

La scena descrive non la nascita (il titolo dell’opera è ottocentesco) ma l’approdo di Venere all’isola di Cipro: al centro è la figura luminosa della dea, che avanza sulla conchiglia sospinta dai venti Zefiro e Aura, che la spingono verso riva con il soffio della passione; a destra una delle Ore, ancella di Venere, porge un manto ricamato di fiori, tra cui rose e mirto.

Come nella Primavera, Botticelli dispone le figure su un solo piano di posa; notate come il paesaggio sia rappresentato in modo sintetico, ridotto agli elementi essenziali: la costa ondulata che indica l’allontanarsi della prospettiva e le piccole onde grafiche che muovono l’acqua; mare e cielo quasi si confondono, simili tra sé nel colore chiaro e uniforme.

Su questo fondale verdeazzurro il pittore fa risaltare la pura poesia della linea, vera protagonista del quadro, che svolge come una musica le forme e i dettagli dei corpi, il fluttuare delle stoffe; e leggerissimo è il chiaroscuro, poiché la linea riesce a creare da sola forma e volume.

Bisogna ricordare che questa allegoria mitologica nasce all’interno della cultura neoplatonica e su questa base si fonda soprattutto la sua interpretazione: Venere vi appare come espressione di bellezza non pagana ma spirituale, principio di armonia che governa il cosmo; osservate come non mostri l’aspetto trionfale della divinità dell’amore, ma anzi un apparente distacco e una leggera malinconia.

Questa è una delle ultime opere in cui Botticelli esprime pienamente la cultura sofisticata e intellettualizzata della corte medicea di fine Quattrocento; tra pochi anni lotte politiche e crisi religiose spazzeranno via questo mondo e anche il pittore verrà presto dimenticato: per quanto sembri impossibile a chi osserva ammirato, il grande artista sarà infatti riscoperto solo nell’Ottocento.

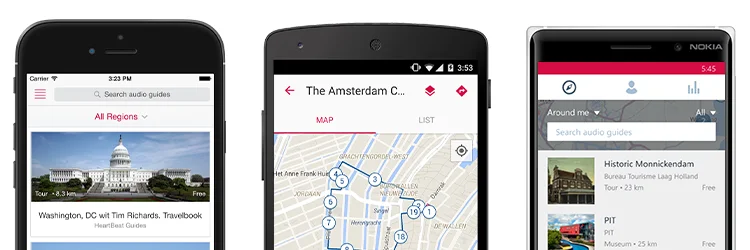

Kostenlose izi.TRAVEL-App herunterladen

Erstellen Sie Ihre eigenen Audio-Touren!

Die Verwendung des Systems und der mobilen Stadtführer-App ist kostenlos.